食中毒を予防しよう!

つけない・増やさない・

やっつける

毎日の食生活でできることは?

食事や調理のポイント

- Point!

-

- 食中毒って何?

- 食中毒予防の3原則って?

- 家庭で気をつけることは?

食品が原因で、腹痛や下痢、おう吐などの症状が起きることを「食中毒」といいます。では、なぜ食中毒が起こるのでしょうか。今回は、みなさんの毎日の食生活でできる食中毒の予防方法について考えていきましょう。

食中毒って何?

安心して食事をするためには、

衛生管理が大切!

食中毒の原因は、主に、食品についた細菌やウイルスです。

食中毒はその原因により、腹痛や下痢、おう吐のほかに、発熱、はきけなどの症状が出ることもあります。また、食品を食べてから症状が出るまでの時間もさまざまです。

とくに、抵抗力の弱い小さな子どもやお年寄りは症状が重くなることもあるため注意が必要です。

重い症状を引き起こすこともある食中毒ですが、普段の食生活から正しい衛生意識を持つことで、予防効果を高めることができます。

どうして食中毒にかかるの?

基礎知識を知ろう!

では、どうして食中毒にかかるのでしょうか?

食中毒の原因は?

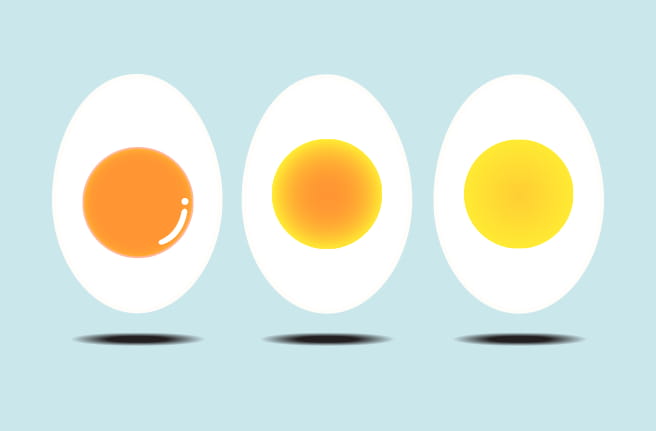

食中毒の主な原因は「細菌」と「ウイルス」です。細菌は温度や湿度などの条件がそろうと食品の中で増殖します。そうした食品を食べることにより食中毒を引き起こします。一方、ウイルスは細菌のように食品の中では増殖しませんが、食品を通じて体内に入ると、人の腸管内で増殖し、食中毒を引き起こします。ほかにも、じゃがいもの芽や毒キノコなどの「自然毒」、さらに「化学物質」や魚介類の「寄生虫」などが原因になることもあります。

食中毒はどこで発生するの?

食中毒は飲食店などの外食で発生しているだけでなく、家庭でも発生しています。

食中毒が多い季節は?

食中毒の発生時期は、細菌が増殖しやすい梅雨や暑い夏の時期が中心ですが、冬にも多くの食中毒(主にウイルス)が発生しているため注意が必要です。

季節や場所に関わらず、食中毒が発生する可能性があることがわかりましたね。次に、食中毒の予防方法をご紹介します。

食中毒予防の3原則は

「つけない」「増やさない」

「やっつける」

食中毒予防の3原則は、原因となる細菌やウイルスを「1.つけない」、「2.増やさない」、「3.やっつける」のが基本です。

-

1.つけない

食中毒の主な原因である細菌やウイルスはとても小さく、目で見ることができません。自分の手や食品、調理器具などに原因となる細菌やウイルスをつけないために、手洗いのポイントをおさらいしましょう。

■手洗いのポイント

手を流水で洗った後に、洗浄剤を手に取ります。

手のひらと指の内側、手の甲と指の背を洗いましょう。

指の間とつけ根を洗います。親指と親指のつけ根のふくらんだ部分も洗いましょう。

指先を洗います。

手首の内側・側面・外側を洗います。

洗い終わったら、洗浄剤を水でよく洗い流しましょう。清潔なハンカチやペーパータオルなどで手の水分をふきとって乾かします。

最後にアルコールで消毒します。

■手洗いのタイミング

調理をはじめる前・生の肉や魚を扱ったあと・調理のあと。トイレに行ったあと、せき・くしゃみをしたり、鼻をかんだり、動物に触ったりしたあと。そして、食事をする前にも手を洗いましょう。

-

2.増やさない

食品についた細菌を増やさないために、肉や魚などの生鮮食品、そうざいなどは、購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

-

3.やっつける

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。とくに肉料理は中心までよく加熱することが大事です。中心部が75℃で1分以上加熱することが目安です。

食中毒の3原則の中でも、私たちが毎日の食生活の中でできるのが「1.つけない」の手洗いです。帰宅した時、調理の際や食事の前は手を洗う習慣を身につけましょう。

食品の購入や保存、

調理で気をつけることは?

家で食事をつくるときにも、食中毒予防のポイントがあります。

下記の表を使ってチェックしてみましょう。

食品を購入するとき、調理するとき、残った食品の保存など、全てチェックできましたか?

食品を衛生的に扱う他、食品ロスにも配慮して取り組めるといいですね。

食品の保存については、食品ロスの記事でもご紹介しています。

食品ロスって何?お家のご飯を捨てない工夫をしてみよう!

毎日の食事を安心して楽しむために、みなさんの食生活の中でも「食中毒の3原則」や食品の購入や保存、調理のポイントを意識してくださいね。

食品を扱う企業としてどのような衛生管理をしているのか、

キユーピーの取り組み例についてご紹介します。

キユーピーの安全・安心

キユーピーでは、安全・安心な商品を製造するため、工場では、服装規定や入室規定に関するルールはもちろん、フードディフェンスなど、意図的な異物混入を防ぐ対策も行っています。

- 出典:

- 厚労省Webサイト「食中毒」

- 出典:

- 政府広報オンライン「食中毒予防の原則と6つのポイント」