脳や体の健康に欠かせない卵黄コリン

卵黄コリンとは?

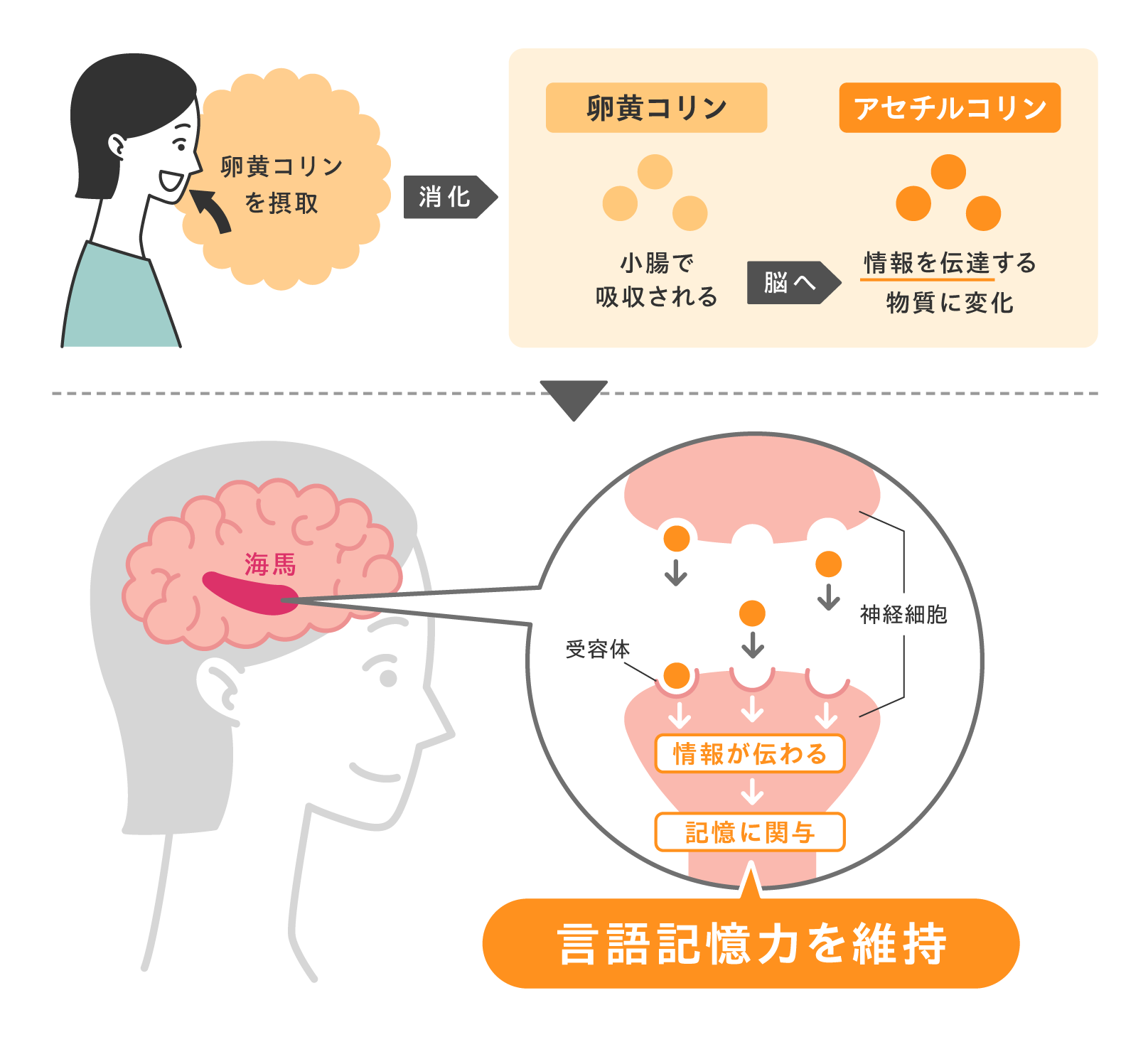

卵黄コリン※は、脳や身体の健康にとても重要な栄養素です。コリンは、欧米やアジアでは必須栄養素に指定されており、私たちの身体の細胞膜を作る主要な材料の一つです。また、脳内で記憶の形成や保持に関与する「アセチルコリン」という神経伝達物質を作るためにも必要です。その他にも、コリンにはさまざまな健康効果が期待されています。

※卵黄コリンは、卵黄に含まれるコリンのことで、主に「ホスファチジルコリン」という形で存在しています。

卵黄コリンの健康効果

卵黄コリンの脳機能へのはたらき

体内に摂取された卵黄コリンは、胃や十二指腸、小腸といった消化管を通り消化され、小腸で吸収されます。その後、肝臓や脳など全身へ届けられます。脳に届いたあと、アセチルコリンとなって神経伝達物質として脳内で情報を伝え、記憶に関与し、言語記憶力を維持します。

研究データ

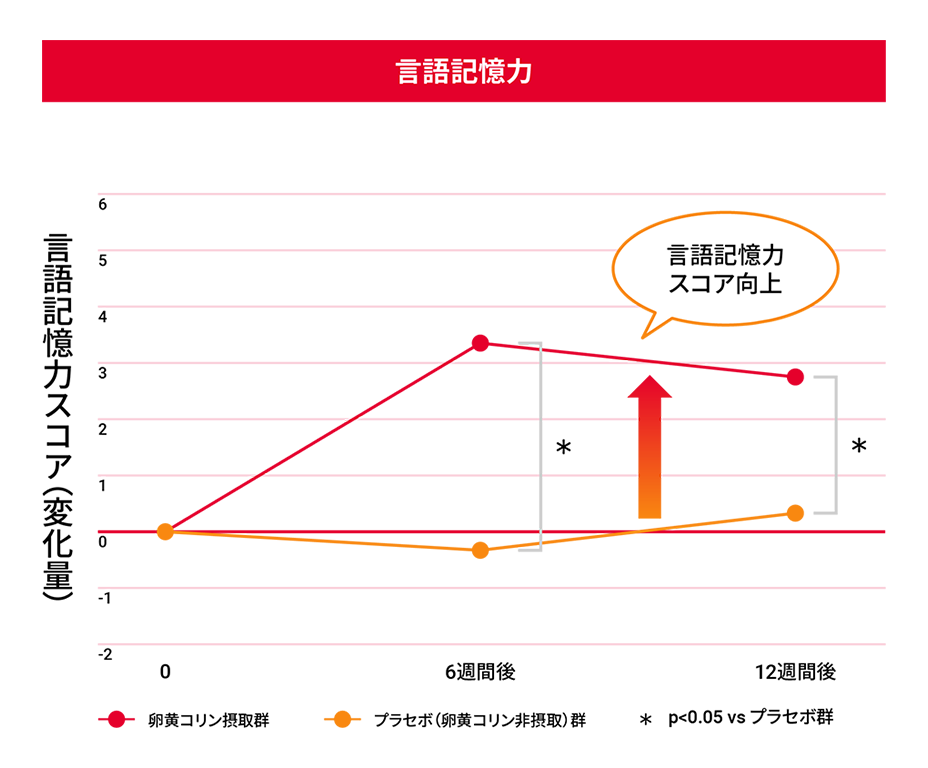

言語記憶力スコアの向上

卵黄コリンを12週間継続摂取することで、言語記憶力スコアの向上が確認されました。言語記憶力とは、認知機能の一部であり、言葉を記憶し思い出す力のことです。

試験詳細

卵と認知機能の関連性

卵は脳の活性化に良いとされる食品として注目されています。※1日本はもちろん海外の研究においても認知機能や認知症の発生リスクとの関連性が多数、報告されています。※2

※1出典:Gomez-Pinilla F et al., Nat Rev Neurosci., 2008, 9(7):568-78

※2出典:Ylilauri MPT et al., Am J Clin Nutr., 2019, 110(6):1416–23.

研究データ

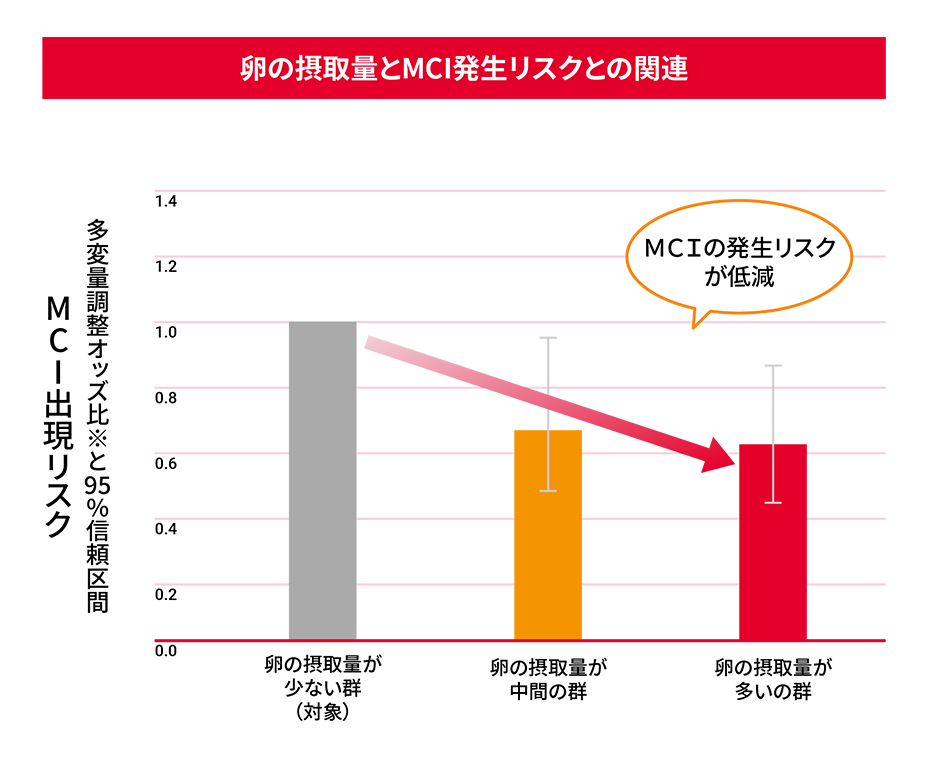

軽度認知障害(MCI)との関連性

卵の摂取量が多い人では、少ない人よりも軽度認知障害(MCI)の発生リスクが低いことが観察されています。

※オッズ比:関連の強さやある事柄の起こりやすさを比較して表す指標のこと。1より小さいとリスクが低いことを示している。

試験詳細

コラム:研究者が語る、コリンの重要性

①コリンを必須栄養素とする諸外国の動き

欧米やアジアでは食事摂取基準でコリンの摂取目安量を設定する国が増えています。アメリカでは必須栄養素として指定され、1日の摂取目安量は男性550mg、女性425mg。その値は、ビタミンB1やB2の約400〜500倍にもなります。

脳機能の改善や脂質代謝、血管の健康にも重要な役割を果たすコリンは、現代人には欠かせない栄養素。コリンの摂取量が多い人は、認知機能が高いという報告も出ています。総コリン量が多い食品の代表として、卵、鶏レバー、大豆などがあります。日々の食事で手軽に取れる卵なら、コリンを効率的に摂取できますね。

三浦 豊

東京農工大学大学院

農学研究院応用生命化学部門

教授

②妊娠・授乳期におけるコリンの重要性

コリンは、妊娠期や授乳期において重要な栄養素です。胎児の脳細胞の分裂と成長に関与するとされており、コリンは胎盤を通過して子どもの体内に入りますが、実は、血清中コリン濃度は胎児と新生児では成人より約7倍高いことも分かっています。また、胎児期から出生後の発達期における種々の環境因子が、成長後の健康や種々の疾病発症リスクに影響を及ぼすとも言われていますが、母親におけるコリンの摂取量についても出生後の健康状態に影響することを示す報告もあります。特に、葉酸やメチオニンの代謝とも密接に関連し、胎児期におけるDNAメチル化※などのさまざまなメチル化反応における重要性が示唆されています。

※DNAメチル化は、私たちの体内で遺伝子の発現をコントロールする重要な仕組み

矢中 規之

広島大学大学院

統合生命科学研究科 教授

卵黄コリンとキユーピーの歩み

1980年代にマヨネーズの原料である卵に着目し、「卵に秘められた栄養機能を解明して、人々の健康づくりに役立てたい」という思いのもと、注目したのが「コリン」でした。当時欧米では、卵黄コリンをはじめとする「コリンと脳の関係性」についての研究が盛んに行われていました。さらなる研究でコリンと脳の関連を明らかにし、高齢化社会に貢献したいという思いで長年研究を続けています。また、卵黄コリンを含む食品原料を1994年から販売しています。

今後は、脳機能だけでなく、卵黄コリンのさらなる可能性を探索する研究を続けていきます。