食品ロスの削減・有効活用

食品ロスの削減・有効活用の考え方

限りある食資源を利用する食品メーカーの重要な責任として、キユーピーグループでは食品ロスを削減して、資源の有効活用に努めてきました。

近年、気候変動により原料となる農作物などの収量や品質へ影響が生じるなど、食品ロス削減の重要性は一層高まっています。また、お客様をはじめとするステークホルダーからの食品ロス削減への関心も高まっており、その期待に応え続けたいと考えています。

キユーピーグループは、サステナビリティに向けた重点課題「資源の有効活用・循環」の取り組みテーマのひとつに食品ロスの削減・有効活用を掲げ、食品残さ削減、野菜未利用部の有効活用、商品廃棄の削減に注力して取り組んでいます。

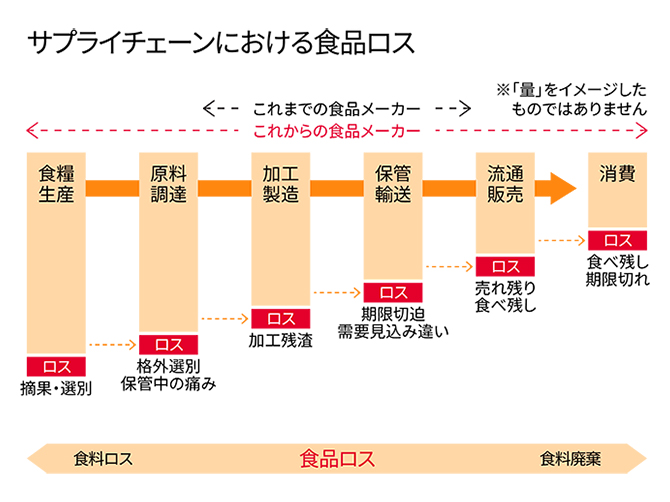

サプライチェーンの各段階で発生する食品ロス

食品ロス削減への対応

キユーピーグループでは、サプライチェーンの各段階でさまざまな工夫を重ね、グループ内で連携し、食品ロス削減を実現していきます。

製造における食品ロス対応

キユーピーグループでは、効率的な製造ラインの配置や商品設計の工夫などで食品ロスを最小限に抑えるための取り組みを行っています。

さまざまなサラダ・惣菜を製造するデリア食品では、製造工程ごとに生産重量が適正であったかを計量・確認するシステムを導入してデータ化し、現状把握や要因分析、対策を繰り返すことで食品ロスを最小限にするよう取り組んでいます。

商品における食品ロス対応

キユーピーグループでは、製法や容器包装の改良による賞味期間延長と賞味期限の「年月表示」切り替えを通して、食品ロス削減に取り組んでいます。

また、サラダクラブでは野菜の収穫量が増える旬の時期に増量企画を実施することで消費促進を図り、産地での食品ロス削減への支援を行っています。

| 開始時期 | 対象 | 内容 |

|---|---|---|

| 2024年2月 | ヴェルデ トーストスプレッドシリーズ全品 | 13カ月から19カ月に延長 ただし、バジルのみ11カ月から13カ月に延長 |

| 2024年2月 | サラダクラブ 千切りキャベツ ミックスサラダ増量企画(九州エリア) | 最盛期の産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2024年2月 | サラダクラブ 千切りキャベツ増量企画(全国) | 最盛期の産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2024年2月 | サラダクラブ シュレッドレタス増量企画(沖縄) | 最盛期の産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2024年2月 | サラダクラブ 千切りキャベツ ミックスサラダ ブロッコリースーパースプラウト彩りミックスサラダ増量企画(東海・北陸エリア) | 最盛期の産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2023年12月 | キユーピー3分クッキング 和えの素3品 | 7カ月から12カ月に延長 |

| 2023年9月 | キユーピー やさしい献立5品 | 19カ月から25カ月に延長 |

| 2023年9月 | キユーピー あえるパスタソース8品 | 11カ月から12~19カ月に延長 |

| 2023年6月 | サラダクラブ カットレタス増量企画(全国) | 最盛期の産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2023年5月 | GREEN KEWPIE ドレッシング2品 | 8カ月から10カ月に延長 |

| 2023年3月 | サラダクラブ ヤングコーン | 19カ月から24カ月に延長 |

| 2023年3月 | キユーピー デリフィットマヨネーズ 190kg | 60日から75日に延長 |

| 2023年1月 | サラダクラブ 千切りキャベツ ミックスサラダ ブロッコリースーパースプラウト彩りミックスサラダ増量企画(東海・北陸エリア) | 最盛期の産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2023年1月 | キユーピー 鉄分入りソフトおせんべい | 6カ月から12カ月に延長 |

| 2022年9月 | キユーピー あえるパスタソースシリーズ全品 | 「年月表示」に変更 賞味期間延長 |

| 2022年9月 | キユーピー やさしい献立シリーズ31品 | 賞味期間を25カ月に延長 |

| 2022年6月 | サラダクラブ カットレタス増量 | 生産体制の維持や産地廃棄(フードロス)削減への支援 |

| 2022年3月 | サラダクラブ加熱用カット野菜 炒めるキャベツ | 業界最長クラス 消費期限7日間を実現(加工日+7日間) |

| 2022年2月 | キユーピー3分クッキング 野菜をたべよう!スープの素シリーズ |

「年月表示」に変更 賞味期間を12カ月から13カ月に延長 |

| 2022年 | ポテトサラダなどの惣菜 | 冷圧フレッシュ製法®※による日持ち延長

※ 食品を低温・高圧処理することで、より素材本来の食感や色味を残し、味わいを維持しながら日持ちを延長できる当社独自の技術 |

| 2019年4月 | サラダクラブ 千切りキャベツ | 消費期限を1日延長(加工日に加え5日間) |

| 2019年3月 | サラダクラブ 素材パウチシリーズの一部 | 賞味期間延長 「年月日表示」から「年月表示」に変更 |

商品廃棄の削減

商品廃棄の主な原因は、需要予測による生産と販売実績とのギャップや流通段階での売れ残りによる返品が生じることなどです。各社各部門が連携するのはもちろんのこと、フードバンクへの寄贈も積極的に行うことで課題解決に向け取り組んでいます。

需給調整の精度アップへ向けた生産・販売・物流の連携

2015年より関係部署が集まり、月に1度のワーキンググループを開催しています。

ここでは「商品在庫」に着目し、製造から流通に至る過程でのさまざまな課題や解決策を話し合います。

この活動により、社内の食品ロス削減に対する意識も変化したことで、計画的な生産が実現し、商品在庫の適正化によって、廃棄削減につながっています。

お取引先と連携した返品削減の取り組み

関東地区の一部の販売店・卸店と連携し、売れ残りにより廃棄される商品の削減に取り組みました。各店舗の商品の販売傾向を見直して、商品の納入の最適化を図り、取り組みが難しいと言われていた返品ゼロを実現しました。

現在は、この取り組みを水平展開し、社内外の連携を進めながらサプライチェーン全体での商品廃棄削減に取り組んでいます。

食品ロス削減のためのメニュー提案

食品ロス削減に向けた取り組みを、お客様が毎日の食生活の中で実践する支援をしたいと考えています。

野菜の外葉や芯などは捨ててしまいがちな部位ですが、少しの工夫でおいしい食材として活用することをおすすめしています。傷や外敵などから野菜を守るために成長が盛んな部位にあたることで、他の部位とは違う栄養や機能に優れている場合もあります。

料理メニューを紹介する「とっておきレシピ」サイトで、2019年から東京家政大学の皆さんが考案してくれたキャベツの芯、レタスの外葉、ブロッコリー茎の活用レシピをご紹介しています。

キユーピーの一社提供番組「キユーピー3分クッキング」では、“簡単、便利、毎日の献立づくり”に役立つレシピを時代に合わせて提供しています。環境への配慮が日常的になってきたこともあり、番組でも「エコ」を取り入れていきます。

食材を無駄なく上手に活用する工夫や、省エネにつながるアイデアなど、毎日の料理に手軽に取り入れられる「エコ」なレシピをご紹介し、「エコ」に取り組むきっかけを提供していきます。

「プラスエコ」ロゴ

有効活用の推進

キユーピーグループは、ステークホルダーとの協働により、さまざまな取り組みを進め食資源の有効活用に取り組んでいます。

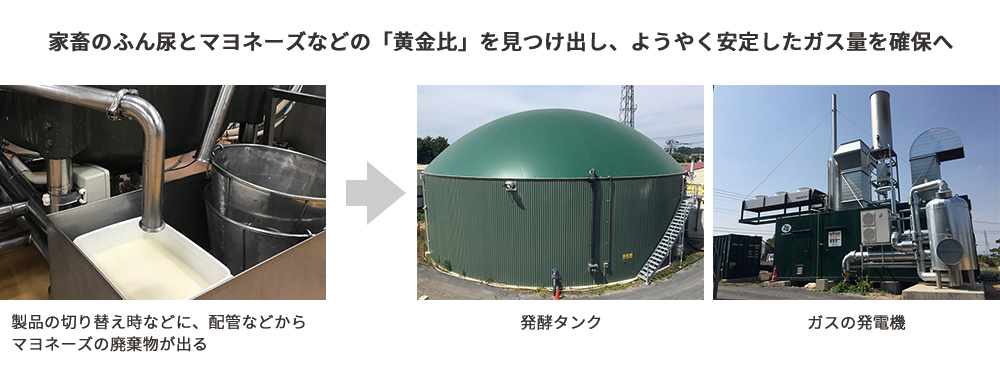

食品残さを活用したバイオガス発電※の取り組み

キユーピーグループでは、多品種のマヨネーズを製造する工程で、異なる商品の製造への切り替え時に、配管から排出されるマヨネーズなどの食品残さが発生します。製造過程で発生する食品残さをバイオガス発電へ活用することに成功しました。

この取り組みは、キユーピーの五霞工場、中河原工場、泉佐野工場、神戸工場、およびグループ会社の株式会社ケイパックで行っています。

※バイオガス発電とは、養豚農家で出る家畜の排泄物と食品残さを混合してメタン発酵後、そこで生成されたバイオガスを利用して発電する仕組み。

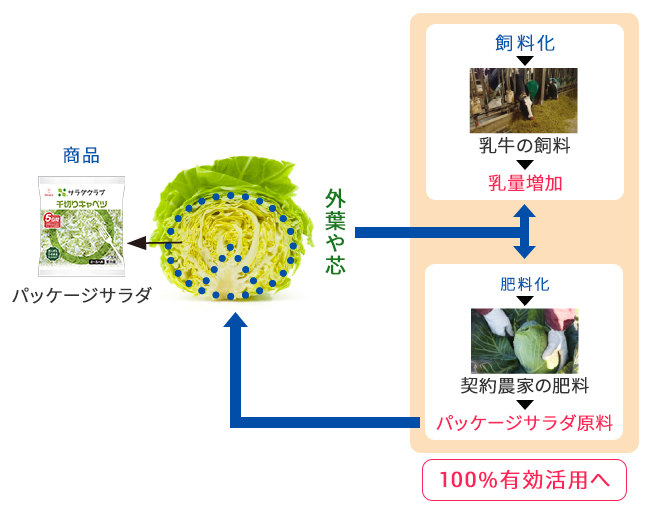

野菜未利用部の有効活用

キユーピーグループでは、サラダ・惣菜の加工時に生じる野菜の芯やへた、外葉や皮などの未利用部の有効活用に取り組んでいます。

葉物野菜の未利用部

2017年度、カット野菜工場のグリーンメッセージでは、これまで事業規模では難しいとされたキャベツ・レタスの葉物野菜の飼料化に成功しました。東京農工大学とキユーピーの共同研究※で、この飼料を与えた乳牛は乳量が増加することが報告されています。

また、サラダクラブでは、パッケージサラダを製造する際に直営7工場で発生する野菜の外葉や芯などの未利用部を堆肥や飼料として契約農家などで活用いただいています。

※日本畜産学会第124回大会(2018年3月)発表

平成30年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 キユーピーグループが内閣総理大臣賞を受賞

キャベツ未利用部の有効活用

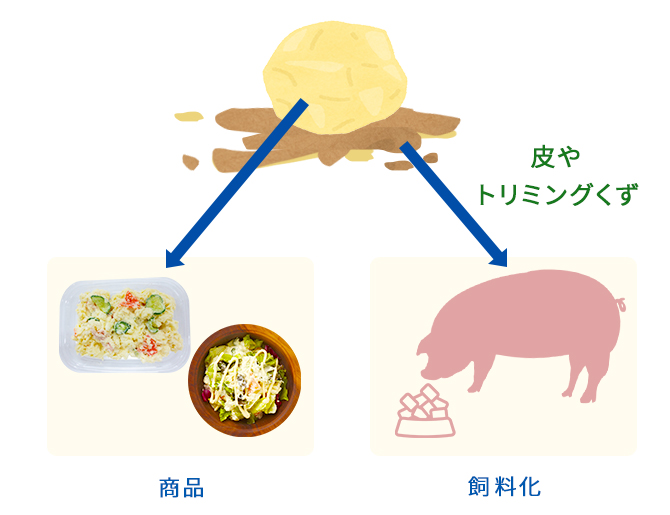

じゃがいもの未利用部

ポテトデリカとデリア食品グループの旬菜デリ 昭島事業所では、ポテトサラダの製造工程で発生するじゃがいもの皮(ポテトピール)やトリミングくずの部分を、特殊な技術を活用して液状にして、養豚向けの飼料にしています。

この技術は、養豚業界の課題である国産の安全な飼料の生産や安定流通につながり、食品残さを使った循環型社会の構築にも貢献しています。

じゃがいも未利用部の有効活用

卵の100%有効活用

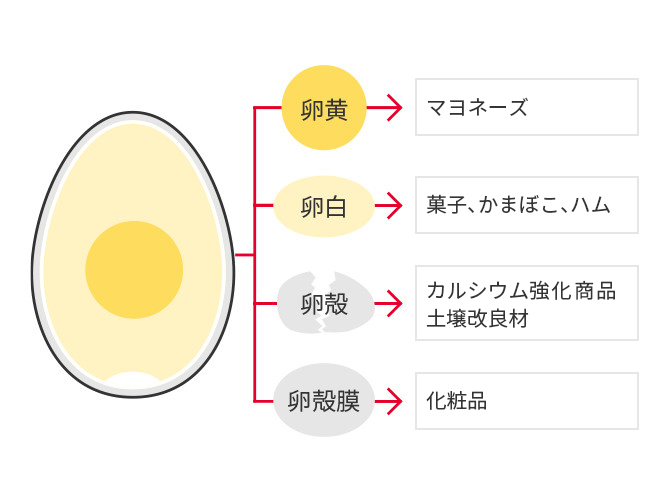

キユーピーグループでは、マヨネーズ以外にもさまざまなタマゴ加工品を生産しており、日本で生産される卵の約10%を使用しています。

「キユーピー マヨネーズ」は、卵黄を使用し、卵白はかまぼこなどの水産練り製品や、ケーキなどの菓子の食品原料として使われます。

また、年間約2万8千トン発生する卵殻は土壌改良材やカルシウム強化食品の添加材などに有効活用しています。卵殻膜は、化粧品などへの高度利用に取り組んでいます。

卵の有効活用

卵殻は米を強くし、ヒトの骨も強くする

東京農業大学 応用生物科学部 辻井良政教授、加藤拓教授と共同で、卵殻の肥料としての価値を研究しています。現在までに、水田に卵殻を施肥することで、猛暑などの天候不順による水稲への影響を低減し収穫量を改善すること、米の品位が向上することが分かってきました。米の作付面積は日本の耕地面積の中で最も大きい※ため、将来的には、キユーピーグループだけでなく日本全体の卵殻の有効活用も期待できます。

また、ベトナムのハノイ国立栄養研究所との共同研究では、卵殻カルシウム(食用微細化卵殻粉、炭酸カルシウムを主成分とする生体素材)がヒトの骨量を増加させることを確認しました。卵殻は、高齢化で世界的に課題となる骨粗しょう症の解決に貢献できる素材です。現在ベトナムでは、卵殻カルシウムを配合した栄養強化食品の販売とあわせ学校や病院への啓発と提案を進め、子どもの体格向上と高齢者の骨粗しょう症への課題解決に取り組んでいます。

※農林水産省 平成30年農作物作付(栽培)延べ面積および耕地利用率 参照

メッセージ

卵殻の可能性を明らかにすることが今後の課題です

卵殻の主成分であるカルシウムは、植物の細胞一つ一つを頑健にするだけでなく、細胞内でさまざまな生理活性を持つと考えられています。その生理活性の一つとして、カルシウムは高温ストレス時に籾の中へとお米を充填する重要な役割を担っています。カルシウムを多量にふくむ卵殻は、地球規模で気候変動が生じる中、稲の夏バテを防いでおいしいお米を安定的に供給する農業資材として期待できます。

東京農業大学 応用生物科学部

農芸化学科 土壌肥料学研究室

教授 加藤 拓

卵殻膜の機能

キユーピー独自の製法で卵殻と卵殻膜を分離することに成功しました。水に溶ける卵殻膜には、肌のハリの素となるⅢ型コラーゲンを増やす働きがあることがわかり、1991年から化粧品原料として活用しています。

卵殻と食酢から生まれたカルシウム肥料

キユーピー醸造では、卵殻を食酢に溶かしたカルシウム肥料「葉活酢(ようかつす)」を開発・販売しています。

定期的に葉の表面に散布すると、カルシウム欠乏症を防ぐ効果があり、野菜や果物、花など植物が元気に育ちます。

食品由来の成分なので、人や環境にやさしく、安心してお使いいただける商品です。

卵殻活用のあゆみ

- 1956年 卵殻を天日で干し、土壌改良材として農家に販売を開始

- 1969年 卵殻の破砕・乾燥設備を導入(旧仙川工場)

- 1981年 卵殻を食品用カルシウムとして発売(膜除去技術の確立により実現)

- 1991年 卵殻膜を加工、化粧品原料として発売

- 2007年 卵殻を建築材や日用雑貨(壁紙、タイヤなど)の原料として発売

- 2012年 卵殻を肥料として生産した米に関する研究を開始

- 2017年 ベトナムにて栄養強化食品として卵殻カルシウムソースを発売

- 2019年 卵殻に関する取り組みが「3R推進功労者等表彰」農林水産大臣賞を受賞

- 2020年 卵殻に関する取り組みが「食品産業もったいない大賞」農林水産省食料産業局長賞を受賞

- 2021年 「卵の有効活用」動画がサステナアワード2021にて「みどりの食料システム推進賞」を受賞